『古事記』は言うまでもなく日本最古の書物だが、それを読み通した人はどれくらいいるのだろう?

最初から原文で読み通した人は、まずいないと思われるから、何らかの現代語訳の本から入ることになるはずだ。

古代史や神話に特別な興味がなければ、たとえ重要な古典と言われても、手にとって見れば、耳慣れない神々の名前や地名などが頻出するので、「別に無理して読まなくても」と敬遠したくなるのも当然だという気がする。

今では、ブームを引き起こした三浦佑之氏の訳本も文庫になっていたり、人気漫画家のこうの史代さんの『ぼおるぺん古事記』もあるから、うんと親しみやすくなったと言えるのだろうが、私は、次の訳本がなければ、おそらく今に至るまでなんとか通み読してみよう、などどは思わなかっただろう。

それは、好きな作家である福永武彦の訳業があったからだ。

私が最初に手にしたのは河出書房新社の「日本古典文庫」(全20巻)という新書判の大きさのシリーズの第1巻『古事記・日本書紀』(初版1976年)だった。「あの福永武彦がわざわざ日本の古典を訳しているのだ、何か相当思い入れがあるのだろう」と想像しながら、頑張って読みついでいったのだが、段々と面白くなり、読み切ることができた。ちょうどその頃に、彼が子供向けに『古事記物語』(岩波少年文庫、初版1957年)というリライト本を出していたことを知り、まるで読んだばかりの全訳本を復習するように、その素直でわかりやすい語りを楽しんだのだった。そこに付された「あとがき」を読んで、福永武彦が古事記を英雄叙事詩としてとても高い文学的価値を持つものである、と考えているらしいこともわかった。

その後、上記の河出書房新社の『古事記・日本書紀』は、古事記と日本書紀のそれぞれが河出文庫(初版2003年)になったことも知っていたが、福永が亡くなった後のことだったので、訳文は当然そのままになっていて、改めてそれに目を通すことなどしなかった。

ところが、である。

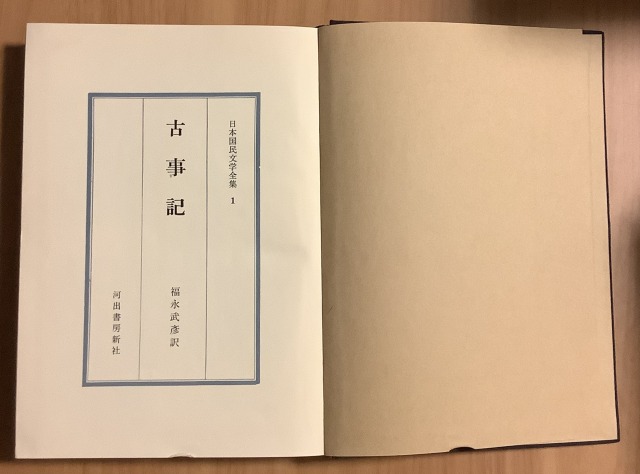

じつは『古事記・日本書紀』(初版1976年)は、ほんとうは改訂版とでも言うべもので、その前に河出書房新社は「古典・日本国民文学全集」(全18巻)というのを昭和30年代の前半に出していて、そのなかの第1巻が福永訳の古事記・日本書紀の最初の本だった。このことを、つい先日偶然に、ある古書店の店頭ワゴンで「50円本」として売っているもののなかで見つけて購入して、気付かされたのだった(初版は1959年、当時の定価が記されていて365円、3段組で全328頁)。

そして驚いたことに、そこには、1976年の新書判の訳本にも、2003年の文庫本の訳本にもない、「訳者の言葉」が2段組で3頁にわたって、載っていた。これが、福永がいかなる思いを込めてこの訳業に打ち込んだかが伝わってくる、達意で簡潔な名文なのだ。

なぜこの「訳者の言葉」を、その後の本では省いてしまったのか。

私は福永訳で初めて古事記に触れてから、なんと30年を経て、この作家が古事記とどう向き合ったのかを、作家自身の言葉を通して知ることになった。

なんだか不思議なめぐり合わせのようなものを感じないではいられない。