古本を手にして、本の中身ではなく、別のことで心にひっかかってしまう事柄がいくつかある。

まずは「献本」のしおり。これが挟まれたまま古書店に出ているということは、献本されたその人はこの本を読んでいないのだろうと推測される。ああ、哀れなるかな、この本の著者よ。いい本だから、せめて私が買ってあげよう……。

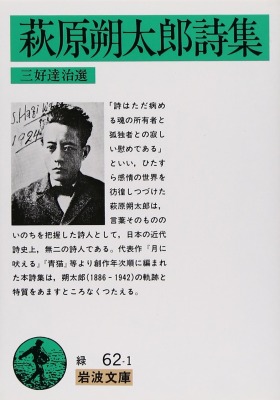

次に「献辞」の書き込み。「○○様に贈呈」という程度なら気にならないが、ごく稀に、捧げた相手への恋情が記されていることがある。私が持っている岩波文庫の『萩原朔太郎詩集』には、見開きにじつ立派な毛筆で「人生はかなく過ぎ来しけものより

(中略) ただ○○さんの為にのみ △△」と記されている。ああ、哀れなるかな、△△さん、あなたの恋は実らなかったようですね……。

そして執拗な批判的「書き込み」。本の著者の語り方や言い分がよほど気に入らないのか、赤で傍線を引いてその上に☓印が付けられていたり、罵詈雑言が短く記されていたりする。そんなに嫌いな著書ならば読まなけばいいのに、とこちらは思うが、いや、この批判的エネルギーの注ぎ方は尋常ではなく、それはそれで書き込んだ人にはカタルシスをもたらす大事な読書になっていたのだろう。古本に出すときには、その人は、この本をあの世に葬り去るような気分になったのだろうか。

そして、ありがたくも多少心が痛むのが、ある分野・テーマのまとまった専門書などがごっそりと出る場合だ。元住吉駅近くの古書店には、昭和初期からの英語学関係の専門書が何十冊もまとめて並んでいる。どなたか近所にお住まいだった英語学者が亡くなって、その本が大量に入荷されたということだろう。今は無くなったが、自由が丘駅南口の直ぐそばにあった東京堂書店には、ほぼ毎月、新刊の一般向け科学書が20冊前後も並んだ。大新聞の書評委員で科学書を担当していたどなたかが、書評対象とする本が決まるたびに、その選にもれた本をごそっと出していたのだろうと思われる。私がそのおこぼれの恩恵を、大いに受けたことは言うまでもないだろう……。